コンサルタントがリモートワーク下で組織を最大化するには マネジメント層が今すぐ実践すべき3つの戦略 –

・「評価制度」の再構築による自走型組織の設計

・「情報伝播と可視化」に特化したマネジメント設計

・「デジタルファシリテーション」によるクライアント巻き込み力の強化

これらは単なる業務オペレーションの工夫に留まらず、リモートを前提とした構造的な組織づくりと言えるでしょう。

<おすすめ資料集(無料ダウンロード)>

コンサル転職におけるケース面接の解き方②「利益推計と利益拡大策」編https://insight.axc.ne.jp/material/consultant_preparation/313/

Index

コンサルティング業界にも本格浸透するリモート前提の働き方

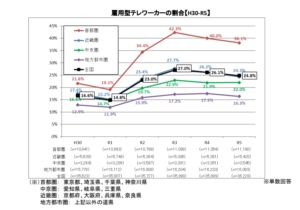

国土交通省が実施した「令和5年度 テレワーク人口実態調査」(2024年3月)によると、週1日以上テレワークを実施する割合を勤務地域別にみると、首都圏で若干減少しているものの、令和2年度以降は3割超の水準を維持し、全国平均24.8%に達しています。

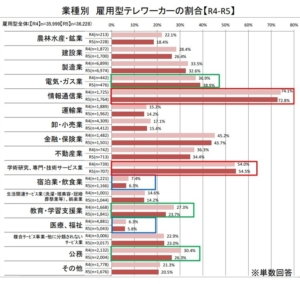

特に、金融・保険業(43.7%)、情報通信業(72.8%)、学術研究・専門・技術サービス業※コンサル含む(54.5%)では、平均を大きく上回っており、クライアント側もリモート前提の業務体制へと移行している状況であることがわかります。

※出典:国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査(概要) 」

このような状況においては、単に自社の働き方を調整するだけでは不十分であると考えられます。マネジメント層には、社内(自組織)と社外(クライアント)の双方に対して、「リモートを前提としたマネジメントの設計と実行」が求められます。

・社内:チームのパフォーマンスや育成、ナレッジ共有の方法を対面前提から非対面前提に再構築する必要性

・社外:オンライン上での関係性構築や、成果物の伝達・意思決定支援のあり方の変化への対応

環境を整えること以上に、マネジメントそのものの定義を変えるべきフェーズに入っていると言えるのではないでしょうか。

マネジメント層にとっての在宅勤務のメリット・デメリット

柔軟な働き方による生活・育児との両立

ハイブリッドモデルの浸透により、家庭や教育との両立を図りながらも、戦略設計やピープルマネジメントに集中できる環境を確保している方も少なくありません。

ある総合系ファーム出身で現在はスタートアップのCOOに転職された方は、第一子の誕生を機に「週4日自宅勤務+1日対面」というハイブリッドワークに切り替えた結果、家庭との両立と事業拡大フェーズの資金調達(シリーズB)を同時に達成されました。

QOL向上に加え、移動時間削減により社内外へのアウトプットも向上しました。キャリアか家庭かではなく、キャリアも家庭も諦めない働き方を実現された好例です。その他にも、「働く時間と成果の関係を見直したことで、マネジメントに使える時間が増えた」という声も多く聞かれます。

浮き彫りになる課題

一方で、PEファンドに転職された元外資系コンサルティングファームのパートナーからは、こういった意見も頂戴しています。「物理的なオフィスがあったからこそ、育成が機能していた。リモート環境下では隣の会話から盗むといった偶発学習が激減している。」特にジュニア層の定着率や成長スピードに課題を感じる声が増えており、「オフィスがない前提で、どう成長機会を設計するか」が次なる論点となっていると考えられます。

・若手育成の機会損失

・フィードバックの減少によるスキル定着の遅れ

・「気配」や「温度感」が拾えないことによる誤解や摩擦

これらの課題を個人の努力や工夫だけで乗り越えるのは難しく、仕組みそのものの再設計が求められると感じている方が増えています。

実践すべきリモート下の組織マネジメント戦略

「評価制度」の再構築による自走型組織の設計

■評価制度をプロセス志向から影響志向へ

リモート環境下では「何をどれだけ実施したか」ではなく、「どのような価値を生み出したか」に焦点を当てる必要があると考えられます。

・成果定義を「納品完了」ではなく「クライアントの意思決定支援」を重視する。

・チームメンバーのアウトプットを週次単位で共有・レビューする。

・週次での業務ログ+レビューコメントをTeamsで蓄積する。

・評価者を複数名体制にして、1on1だけでなくアーカイブも参照して判断する。

・評価項目に「影響力」、「示唆の質」「プロセス構造化力」といった性質の項目を反映する。

こういった施策により、可視化されにくい貢献や学習も評価できる構造となり、自律性と納得度の高い組織運営が可能にすることが期待されます。

■報連相から仮説提示型の報告文化へ

上司への報告が発生したことから、次にとるべき打ち手に変化するだけで、リモート環境でも思考の質が維持されます。

・判断の質より、仮説の構築力に着目して育成を行う。

・「現状の報告+自分なりの打ち手案」をセットで共有してもらい、ジュニア層にもWhyから説明する習慣を植え付ける。

・上司が正解を提示するのではなく、問いを深める役割へシフトする。(このように考えているが、懸念点はありますか?といった問いかけ型で共有してもらう)

・ミスに対しては指摘ではなく、意図を言語化させる。

これらにより、プロジェクトが上司の判断待ちで止まらず、自走するチームカルチャーが醸成されていくことが期待できます。

■メンター制度による「リモート下の個別成長支援」の仕組み化

リモート環境下では、雑談や空気感といった阿吽の呼吸による育成が困難になるため、意図的な関与の制度化が不可欠となることが想定されます。ある日系ファームにおいては、育成の属人化を防ぐため、制度化されたメンター制度を全社的に導入し、組織文化として定着させているという事例もあります。

・月2回の1on1と壁打ちの制度化で、属人育成を脱却する。

・メンターの評価項目に育成を明示し、行動を促進する。

・キャリアの悩み相談・実務の壁打ちを、プロジェクト外で設計する。

「情報伝播と可視化」に特化したマネジメント設計

■時間に縛られない情報共有と判断の仕組みを設計する

・TeamsやSlack等のツールで情報を非同期・見える化ベースに管理する。

・個々のアウトプットに「背景と判断ポイント」を記録して残す。

・タスク、議論の履歴をドキュメントで全員が把握可能とする。

・判断の理由や迷いも共有する文化を定着させる。

このように、時間と空間に依存しない情報設計を行うことで、リモートでも組織がスムーズに連携・意思決定できる基盤が築かれていくことが期待されます。

<おすすめ資料集(無料ダウンロード)>

コンサルティングファームにおけるパワーポイント資料の基礎的な作り方https://insight.axc.ne.jp/material/practice/316/

リモート時代におけるクライアントエンゲージメント設計

「デジタルファシリテーション」によるクライアント巻き込み力の強化

■プレゼンスを3段階で設計する

以下は、グローバル総合ファームのシニアマネージャーが導入し、提案受注率を向上させた具体例です。

・会議前:1営業日前に、期待成果と会議趣旨をメールで共有する。

・会議中:冒頭3分で「背景→目的→参加意義」をストーリーベースで伝える。

・会議後:会議終了後1時間以内に、振り返りとタスクを明文化し送付する。

「短時間でも意義ある会議だった」と思わせることで、エンゲージメントの残存時間が延びる傾向にあります。これらのようなことを実践することで、対面での「熱量不足」を構造で補完させることが期待できます。

■クライアントの参加度を高める構造

以下のような仕掛けにより、受け身の姿勢から脱却し、共につくる感覚が醸成されることを期待できます。

・MiroやGoogle Jamboardで双方向のワークショップを設計する。

・チャット欄での反応、即時投票などのインタラクション設計を行う。

・一緒に議論した、自分の意見が生きたという感覚を持たせる。

■常時接続型Zoomという信頼関係の新たな形

あるファームでは、リモートワーク初期に以下のような施策を行った事例があります。

・クライアント担当者と自社メンバーが常に入室可能なZoomリンクを開設。

・「相談があればいつでも入室してください」と告知し、実際に雑談や軽微な確認も日常的に発生。

・オンラインながらもそばにいる感覚を提供し、信頼感を醸成。

結果、プロジェクト後半では出社している感覚と近いという評価を得ることができ、リモートでも信頼を生む空間の共有が可能であることを示せた好事例となりました。

おわりに

本稿で紹介した以下3つの視点は、いずれも当社がこれまで多くのマネジメント層の方々から実際に伺ってきた課題意識と、そこから導かれた実践知に基づいています。

・「評価制度」の再構築による自走型組織の設計

・「情報伝播と可視化」に特化したマネジメント設計

・「デジタルファシリテーション」によるクライアント巻き込み力の強化

これらは、リモート時代を前提とした次の市場価値を支える中核スキルでもあります。もし、現職でこれらの構造的課題に向き合うことが難しいと感じられている方がいらっしゃれば、そうした方の選択肢を広げることも、私たちエージェントの役割だと考えております。転職を前提とせず、情報収集やキャリアの棚卸しのご相談も承っております。お気軽にご連絡いただければ幸いです。

<おすすめ記事>

ケース面接の代表的なパターンと例題・解答【現状の利益把握と利益拡大策①<ラーメン店の売上分析と営業時間延長による利益増加>】

https://insight.axc.ne.jp/article/careernavi/2844/